五十年戦争概略

まえがき

「五十年戦争」とは、中世時代にイヴァリース(畏国)とオルダリーア(欧国)との間で約50年間續けられた戦争の呼称である。ブレイブストーリー本編は「獅子戦争」における攻防を舞台としており、五十年戦争はあくまでも「過去にあった戦争」である。しかし、五十年戦争の終結から獅子戦争の勃発までは、長くても数年程しか離れていないようで、ブレイブストーリー本編中に登場する人物の大半は「五十年戦争経験者」である。

五十年戦争の影響はイヴァリースのいたるところに遺されており、中世イヴァリースの世界をこの戦争抜きにして考えることは到底不可能といえる。

ならば、この五十年戦争を深く調査することで、獅子戦争の実像について新たな姿が見えてくるかも知れない。

勃発とその背景

五十年戦争の経緯と結果については、獅子戦争勃発1年前(Chapter1)の酒場でこんな噂が流れていた。

イヴァリース(畏国)とオルダリーア(鴎国)の間で約50年間にわたって繰り広げられた戦乱を「五十年戦争」と呼んでいる。

五十年戦争の起こりは、鴎国国王ディワンヌ三世が世継ぎを残さずに亡くなったことに始まる。王位は三世の従弟にあたるヴァロワ六世が継ぐが三世の叔父にあたる畏国国王デナムンダ二世がそれに不満を持ち宣戦を布告した。

これは口実に過ぎず、真の狙いは国境に面した鴎国領土ゼラモニアへの侵略であった。そもそもゼラモニアは独立国家であったが一世紀ほど前に鴎国の侵略によって併合されたという歴史を持っている。畏国は鴎国の弱体化のために援助していたが、結果的には失敗。しかし、ゼラモニアの貴族や諸都市らが鴎国支配に不満を持っており、再度、畏国に介入を求めたのが真相であった。

この話から、少なくとも表面上、五十年戦争は欧国国王の跡継ぎ争いが拗れて起こったものであるとされている。これは、しばしば五十年戦争のモデルとなったと指摘される英仏の「百年戦争」に酷似している。

また、背景に領土争いが絡んでいるところも同様である。ゼラモニアが具体的にどの位置に存在していたのかは不明だが、畏国と欧国の双方と国境が接していたところを考えると、両国の中間の位置にあったと考えるのが妥当だろう。

ゼラモニアが強制的に併合される際、イヴァリースは積極的にゼラモニアを援助していた。この時点で戦争に介入していないところを見ると、大っぴらに派兵出来ない理由があったのかも知れない。

ともあれ、結果としてゼラモニアは欧国の手に落ち、イヴァリースでは相当な危機感が漂ったであろうことは想像に難くない。

つまり五十年戦争は、イヴァリースとオルダリーアの覇権争いから起こった戦争である見るべきである。

畏国と周辺諸国との関係

畏国と欧国との関係は前述の通り緊迫した状態が續いていたが、それ以外の国との関係はどうだったのだろうか。

史実の中世においては、土地に起因した『国家』という観念はまだそれほど確たるものではなかった。一人一人が帰属する実質的な最高機関は『領家』であり、精々その上に領家が支持した『国王』がいた程度である。国王を支持する領の地域を国土と見なすことは可能だが、ひとたび領主が反旗を翻せば簡単に支配力を失うこともしばしばあった。

そのため、国家間(領家間)の関係を判断するために血縁は重要な役割を果たす。中世の例に漏れず、畏国と欧国の王家の間には複雑な血縁関係があったようだ(先の噂話を参照)。

一方畏国と呂国に関して、何らかの血縁関係が示唆されている描写はない(欧国と呂国にはあった)。が、イヴァリース観光名所徹底ガイドで述べた通り、両国には特使館を置くなど少なからぬ関係があった。王室間の関係は冷めていたとしても、地方領家レベルでは緊密な交流があった可能性が高い。

なお、イヴァリースは五十年戦争を遂行するにあたって、近隣諸国から厖大な戦争借款を結んでいる。少なくとも対立国であったオルダリーアやロマンダから借款を得ることは考えられないので、イヴァリースは二国以外にも国交関係があったとみられる。

戦力比較

先に挙げた噂話を続けよう。

緒戦に勝利した畏国軍はそのまま鴎国の首都ブラへ進軍するが、その途中、デナムンダ二世が病に倒れそのまま帰らぬ人となってしまうという事件が発生。わずかな畏国側の混乱は鴎国軍に態勢を立て直す絶好の機会を与え、ヴァロワ六世は畏国軍をゼラモニアまで追い返すことに成功した。

これによると、欧国へと侵攻を開始した畏国軍は緒戦に連勝し、まさに「破竹の勢い」のままオルダリーアに攻め入ったことが書かれている。

ゼラモニアを強制併合した時点で、隣接するイヴァリースとの鍔迫り合い、或いは最悪正面衝突になることは、当然オルダリーア側にも予見できた筈である。国境付近には相応の兵力を割いていただろう。加えて、イヴァリースは不意打ちではなく正式に宣戦を布告している。

にもかかわらずこうも易々と奥地への侵攻を許したことを鑑みると、イヴァリースの軍事力はオルダリーアに引けを取らなず、むしろ大いに優っていたのではないだろうか。

Wikipediaの宣戦布告の項では、この外交通告の習慣はルネッサンス時代に始まった

とされているが、実際にどのような文書或いは声明が交わされたのかは不明である。なお百年戦争では、エドワード三世がフランスに対して「挑戦状」を叩きつける形で開戦している。

戦線の推移

緒戦については既述の通りだが、その後戦線がどう推移していったのかを簡単に整理しておく。首都から追い返された畏国軍は旧ゼラモニア国付近にまで後退を余儀なくされた。

その後、約2年に渡り膠着状態が続いたが、その均衡を破ったのはロマンダ軍の侵攻であった。

ロマンダ国(呂国)はラーナー海峡を挟んで畏国の背後に位置する強大な軍事国家で、血縁関係のあったヴァロワ六世の依頼に応じて畏国へ進軍したのである。しかし、デナムンダ二世の跡を継いだデナムンダ四世は勇猛果敢な戦士であり、自ら騎士団を率いて呂国・鴎国の両軍を相手に健闘した。また、呂国で黒死病が大流行したこともありわずか3年で呂国軍は撤退することになる。

このとき、特に戦功をあげたのが天騎士バルバネス率いる北天騎士団と雷神シド率いる南天騎士団であった。両騎士団は幾多の戦いで勝利を収め鴎国への進軍を試みる。しかし、長引く戦乱は両国の内政を悪化させていた。各地で農民一揆や反乱が相次ぎ、両国はそれぞれの戦力を国内へと向ける必要があったのである。これにより、再び膠着状態を迎えることになる。

噂の中でもロマンダは強大な軍事国家

と評されており、呂軍の侵攻はイヴァリースにとっても極めて深刻な事態だったと考えて間違いないだろう。その証拠に、一時的とは言えイヴァリースはリオファネス城を落とされている。

このとき特に活躍したとして北天騎士団と南天騎士団が挙げられているが、これ以外にも対ロマンダ抗戦で活躍した人物の一人に大魔道士エリディブスの存在は見逃せない。彼はリオファネス城奪還戦の最中に行方が分らなくなり、以後消息を絶っていた。

ブレイブストーリーの人物紹介では、多くの黒魔法や召喚魔法を古文書の中から発掘し畏国の勝利のために役立てた。

とされており、これは筆者の個人的な憶測だが、ジャ魔法や召喚魔法クリュプス、時魔法などは彼の発明によるものではないかと考えている。

というのも、ジャ魔法は元々死の天使ザルエラのアビリティであり、クリュプスも魔神ベリアスの得意とする召喚魔法(魔神召喚)である。更に最強の時魔法「メテオ」は、統制者ハシュマリムが駆使する次元魔法でも最高位の術である。

エリディブスがどの段階で聖石サーペンタリウスを取得したのかは分っていないが、彼の一見人間離れして見える業績は、実は聖石によるものという仮説も成り立つのではないだろうか。

なお、この膠着状態に入った段階の戦線は、文面から推測するとゼラモニアからやや欧国領土に立ち入った辺りと見るのが妥当だろうか。

事態が急変したのは、やはりデナムンダ四世の病死であった(これについては暗殺ともいわれている)。跡を継いだオムドリア三世はおよそ国王に不向きな人柄で、国政を重臣や王妃に任せる有り様であった。そのため、ゼラモニアに駐留する畏国軍を一掃し、畏国へ進軍するヴァロワ六世の跡を継いだラナード王子を止める力はすでになかったのである。

ゼルテニアへの侵入を許した畏国は(北天騎士団や南天騎士団の奮闘があったものの)、和平への道を模索し始める。結局、両国はこれ以上の争いは無益なものと判断し、残された力を内政に振り分けるために和平協定を結ぶことになった。対等とはいえ、実際は畏国側の降伏であり、事実上の敗北であった。

二回目の膠着から事態の急変までどれくらいの期間が空いたのか明記されていないが、ここから戦争は一気に終結へと動き出している。先の両騎士団に加え、戦力不足から募った義勇兵(骸騎士団や亮目団など)の活躍もあったものの、結果的にゼラモニアを守りきるどころか、一時はゼルテニア領やランベリー領にまで侵入を許すこととなり、事実上の降伏という形で戦争は終結した。

生れながらにして病弱で意志薄弱なオムドリア三世は結局、五十年戦争終結後も国王としてとどまるが、やがて黒死病を患い、オリナスの誕生パーティの場にて倒れたのを最期にそのまま帰らぬ人となった。

タイムスパン

具体的に、各時期にはどれくらいの年月が流れたのであろうか。

ブレイブストーリー中に明記されているのは、「1.戦争は約50年續いたこと」「2.第一回目の膠着は2年ほど續いたこと」「3.ロマンダの侵攻から撤退までは3年ほどだったこと」の三点のみである。

(3)から、獅子戦争の中期(ロマンダ侵攻から第二回膠着まで)は長くとも5、6年程度であろうと推測できる。何せロマンダ侵攻におけるイヴァリースの被害は凄惨の一言に尽くす。ロマンダに近いフォボハム地方ではリオファネスをめぐる攻城戦やユーゴォ森林での激戦は獅子戦争の頃でさえ深い爪痕を残していた。この戦いによる疲弊は想像を絶するものであっただろう。

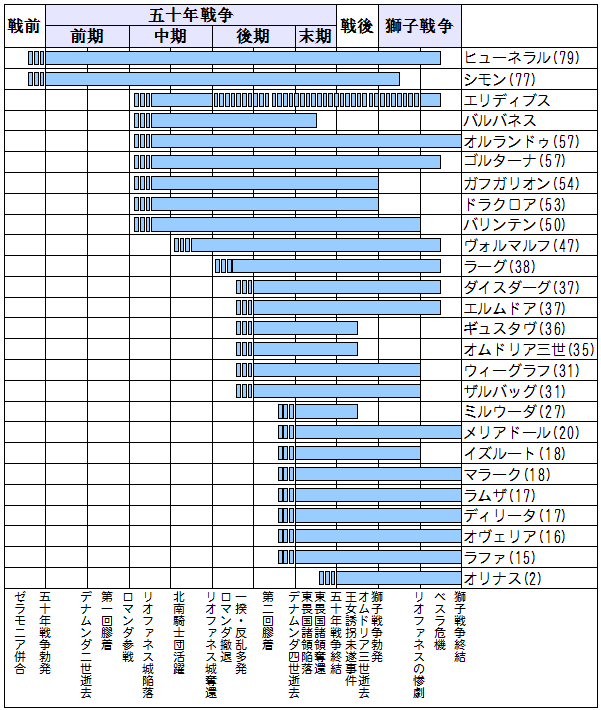

戦争経験者

冒頭に述べたとおり、獅子戦争の中心人物はみな五十年戦争の体験者である。しかし、長期に渡る戦争であるため、各人の経験した時代には当然大幅なズレがある。そこで、五十年戦争において功績を挙げたと言われる騎士を次にまとめた。年齢は全て獅子戦争開戦時に生存したと仮定したものである。

縮尺の関係上、時代が下るほど時間間隔が長くなっている。

既に一目瞭然だが、五十年戦争開戦当時に騎士として活躍できそうな者は一人もいない。事情を知る者としては教皇マリッ ジ・フューネラル五世かシモン・ペン・ラキシュぐらいだろう。前項で、畏国の戦力は開戦当初から非常に優れていたと考察したが、それ以降でも常に類い希な武人を産み出し、戦線を支え續けていたのである。

例えばベオルブ家は元々数多くの武人を輩出した実績があり、第17代国王デナムンダ四世にもイヴァリースの守護神はガリオンヌにあり。ベオルブの名の下にこそ勝利がある

と賞賛された程である。ガリランド修練場を端として開かれた士官アカデミーなど、教育機関が整備されていた点も見逃せない。

オルランドゥやゴルターナなど、獅子戦争時「歴戦の猛者」或いは「政治舞台の重鎮」と見られていた人が表舞台に立ったのは、早くとも獅子戦争中期――ロマンダ侵攻の辺りである。エルムドアやダイスダーグなどの「中堅クラス」が登場するのはランベリー、ゼルテニアが欧国の手に落ちし、敗色の気配が濃厚となりつつある戦争後期である。ウィーグラフが義勇軍「骸騎士団」として活躍を挙げたのもこの頃であろう。

戦争末期、総力戦の末に何とか領土を戦前の水準まで取り戻した頃、ザルバッグが北天騎士団の団長に就任する。ラムザとディリータはアカデミーに入学したのも同じ時期である。